1.【初めに】正しくさえ使えば「アナログ」授業の2倍~3倍以上の威力を発揮

- 昨今のコンピュータやネットの飛躍的な進歩と普及には目を見張るものがあります。フェイスブックやツイッターが独裁政権を転覆させたことは記憶に新しいことです。「アナログ」一辺倒だった教育の分野においてさえ「デジタル」革命は進行しており、すでに大手企業の約90%は社員教育にeラーニングを実施しているのが現状です。

- なぜでしょうか? 答えは単純明快。それは圧倒的に費用対効果が優れているからです。大手の予備校や塾では、すでに大量の講義映像がデータベースとして蓄積されていて、自分の苦手な単元を繰り返し理解するまで学習できる環境が整ってきています。苦手な科目1年分の授業を1か月で終了させてしまう「高速学習」も今では常識になっています。

- もちろん、「アナログ」の授業にも良さはあります。情熱的で人情的な先生がいらっしゃる限り、今後も無くなることはないでしょう。

- 何よりも、中学受験は保護者と受験生との共同作業。今も昔も、専門家に丸投げするだけでは合格は勝ち取れません。親子が同じ目標を持ちいっしょに成長できる、人生の中でもきわめて貴重な時期だとの「アナログ」的な信念が最も重要なのではないでしょうか。

- それと同じくらい重要なのが、目標貫徹のための合理性、合格するためには何が必要かという「デジタル」的な発想です。

- 現在、首都圏・関西圏での4年~6年の3年間の塾代<試験代・合宿代なども含む>は230万前後だと言われています。一方「中学受験JMEDIA」は4科で月5000円なので3年間でも18万円。12倍以上の開きがあります。もちろん、安ければいいというものではありません。どうぞ、実際にサンプルなどで体験されて、高い学習効果を実感して頂きたいと思います。

- 明らかに保護者の方々が受験生だった時代とは環境が違ってきています。昨年あたりから、「アナログ」のみの教育の最後の砦?である中学受験においても、「デジタル」教材が急増してきました。中学受験においても、その潜在力に気づき受験勉強に活用する人が、確実に増えていくものと思われます。

- なぜ、「正しく使えば『アナログ』授業の2倍~3倍以上の威力」を発揮するのかを、以下でお話ししたいと思います。

2.【算数】カリスマ講師の授業をサーバーに蓄積・配信する「デジタル」算数

- 難関中学合格に必要なすべての問題を網羅し、問題ごとに動画解説を付けました。その週のポイントだけの動画解説ではありません。さらに、理解を確認するための「類題集」<週例テスト>とその「詳しい解説」。「週例テスト」は自宅で受験でき、高いテスト料金は不要。しかも何度でも受験可。「週例テスト」の「解答画面」に答えを入れると、自動採点され、毎回のテスト結果を保存。学習の履歴がわかるので、日曜日や長期休暇に苦手単元を中心にピンポイントで復習できます。中学受験の算数のシステムにおいて、他の追随を許しません。

- 2011年2月から、最難関中学対策の「応用問題」(5年・6年)を追加したことで、灘・開成・桜蔭レベルの受験生にも対応しました。

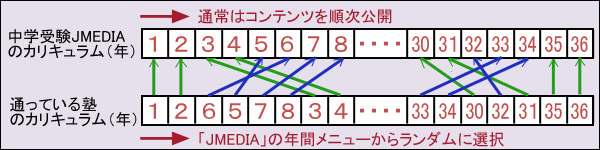

- また、通塾生の保護者からのご要望にお応えして、ランダムな順番で算数を学習できる「オプション」を追加。これにより、塾のカリキュラムに合わせた予習・復習・先取り学習・苦手克服が可能になりました。

- 算数の理解するスピードには個人差があります。一斉授業では、上位・下位のクラスにかかわらず、ノートをとるのが精一杯で、指されても上手く答えられない生徒がいるものです。そのままにしておくと、「算数が苦手」は「算数が嫌い」に変わり、スランプに陥ってしまいます。でも、よく調べてみると、彼らは、決して算数の能力が無いのではなく、単に理解するスピードが遅いだけだとわかります。いったん理解すれば能力を発揮できるのです。 「中学受験JMEDIA」の動画解説はそんな受験生に最適です。わからなかったら何度でも繰り返しわかるまで学習すればいいのです。きちんと理解できてから先に進むのです。また、解説の途中で教師が次々質問<クイズ>を出しますが、一斉授業ではないので慌てる必要はありません。時間を気にせず計算して答えて下さい。

- 自分のペースでしっかり土台を固めてから上にのぼること。これは受験勉強だから大切なのではなく、全ての学びにおいて大切なことで、基本中の基本です。

- 教育は安ければいいというものではなく、もちろん質が重要です。しかし、もし質が同等なら、安い方がいいに決まっています。プロの算数の家庭教師の時給を1万円とすると、週1日2時間で4週間だと月8万円です。「中学受験JMEDIA」は4科で月5000円。仮に算数1科月1250円とすると、プロ家庭教師のわずか64分の1の料金です。大学生の素人の家庭教師<時給1500円>と比べても、わずか10分の1の料金です。しかも、カリスマ講師だけを集めた「JMEDIA」の授業には、利用回数の制限がないので、さらに大きな差になります。これはまさに「アナログ」と「デジタル」の差といえるでしょう。

- 「中学受験JMEDIA」の算数は、合格に必要な全ての問題を扱っており、わからない単元があれば、本質にまでさかのぼって学習することができます。しかし、「家庭教師」のように塾の宿題プリントをいっしょに解いてはくれません。一長一短があります。ご家庭の判断で、お子さんに必要なものを選択して下さればと思います。

3.【理科・社会】脳のメカニズムに忠実に従った教材だから、楽しく・詳しく・効果的

- 社会・理科の教材の特長は、知識を細分化してクイズ型式で質問・確実に知識を定着させる 「クイズのシャワー」 と、学習の途中で、ネット上にある膨大な関連資料<写真・グラフ・動画など>にジャンプする「WEBリンク」、および、一週間の学習成果を全国のライバルと競争する「クイズ王決定戦」です。

- 最初に、なぜ、このようなクイズ型式の理科・社会の教材を作るに至ったのか、また、なぜ、この教材が中学受験の勉強において最も効果的であると自負しているのか、その理由をご説明します。

- 中学受験で上位校に合格するためには、週例テストや月例テストの理科・社会は、少なくても90%を採らなくてはいけません。 入試では「6割で合格」だから60%で十分、とお考えの保護者の皆さま。それは間違いです。週例テスや月例テストは、出題範囲がわかっており、しかも、狭い範囲です。最低でも90%、できれば100%を採り続けなければ、範囲が無制限の本番の入試では太刀打ちできるはずがありません。

- 大手塾の準拠塾をしていたときの私たちの課題も、どうしたら、全員の理科・社会の成績を満点にできるか、ということでした。様々な方法を試しました。授業の解説時間を長くしたり、プレ週例テストを作ったり、ノートのとり方を指導したり・・・。若干の成績の底上げにはつながりましたが「できる子はできるが、できない子はできない」という状態は同じでした。

- ある時、その週の内容のすべてを「一問一答形式」問題に直して学習させたところ、劇的な変化がありました。 驚いたことに、一人を除いて全員が週例テストで満点を採ったのです。好成績はその後も継続しました。 一問一答の問題数は、理科・社会それぞれ週70問~100問がベストで、「塾のテキスト」にのっている程度の問題数では良い結果は得られませんでした。

- では、なぜ、高得点に結びついたのでしょうか。それは、この「一問一答形式」問題が「何を問われても正答できるだけの分量」だったこと。 知識を「デジタル」的に細分化させることで、生徒自身が、今どの知識が足らないかを正確に知ってフィードバックできた こと。そして、生徒に対して「何をどれだけ覚えればよいか」「どんな勉強をすればよいか」を示せたことが、奏を功したのだと思います。

- 長い間、「一斉授業」・「テキスト」・「週例テスト」が重要な要素だと疑いませんでした。しかし、その常識は間違いでした。どんなに熱心に教えても、授業後にテストをしてみると、理解度は75%・50%・25%など様々。「テキスト」があっても、その「説明文」のどこを、そうやって覚えればいいのかが、生徒はわからない。「週例テスト」に至っては、ただ、評価を下しているだけ。その結果に保護者が一喜一憂する。 考えてみれば、中学受験において、生徒1人ひとりの学力に責任を持ち、実際にほぼ全員の学力を押し上げることができる教材は、今まで無かったように思います。

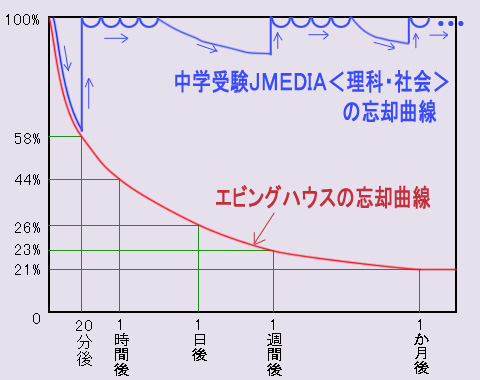

- この理社の教材の製作過程で、「脳の記憶メカニズム」に従うことの大切さを学びました。下のグラフの赤い曲線は、ヘルマン・エビングハウスの有名な「エビングハウスの忘却曲線」です。100%あった記憶は、20分後に58%、1時間後に44%、1日後に26%、1週間後に23%、1か月後に21%に減ってしまうというもの。学習した直後に急激な忘却があるが、時間が経つにつれて忘却はゆるやかになる。ですから、中学受験においても、学習直後の反復練習が何よりも大切であることがわかります。

- グラフの青い線は、「中学受験JMEDIA」<理科・社会>の忘却曲線です。20分後、100%あった記憶が58%に減ったとき「トレーニング」の反復学習を開始。単元ごとに百点満点になるまで続けます。日が経つにつれ記憶は落ちてきますが、1週間後と1か月後に「トレーニング」をして知識を100%に近づけています。

- 「JMEDIA」<理科・社会>を利用されている方はお気づきかもしれませんが、いったん記憶すると、85%以下にはなかなか下がらないという、受験生には嬉しい特長があります。初回の「トレーニング」は問題数が多いので<問題が細分化されているので>大変かもしれませんが、2回目以降は、逆に、知識を細分化しているため<短い質問に直しているため>忘れにくいのです。反復学習をして、忘れかけた知識を見つけ出し修復します。そして、反復学習するごとに、85%→90%→95%と、スタート時点での記憶が上昇し、反復に要する時間が短縮されていきます。

- 「JMEDIA」<理科・社会>は、生徒が自学自習できる教材です。先程、一斉授業で「どんなに熱心に教えても、授業後にテストをしてみると、理解度は75%・50%・25%など様々」と書きましたが、通塾生であっても、自宅生であっても、上のグラフのような知識100%からの出発などあり得ません。実際は、知識50%や25%や0%からの出発。そうであっても、知識100%近くまで押し上げられる教材、生徒が自宅で自学自習できる教材が求められています。「中学受験JMEDIA」理科・社会は、その期待に十分応えられる教材であると自負しております。ぜひお試しください。

- 「JMEDIA」<理科・社会>の効果は、すでに受験の世界において実証済みです。2005年9月から2010年1月まで、四谷大塚の「Web予習シリーズ(理科・社会)」として、約3000人の受験生に利用され、難関中学合格のお手伝いをさせて頂きました。また、2006年6月から現在に至るまで、中央大学の公認会計士講座(約2000人)において、国家試験合格支援ツール「短答式トレーニングシステム」として威力を発揮し、中央大学の公認会計士合格者数・全国第3位、現役合格率・全国第1位となるのに貢献させて頂いております。